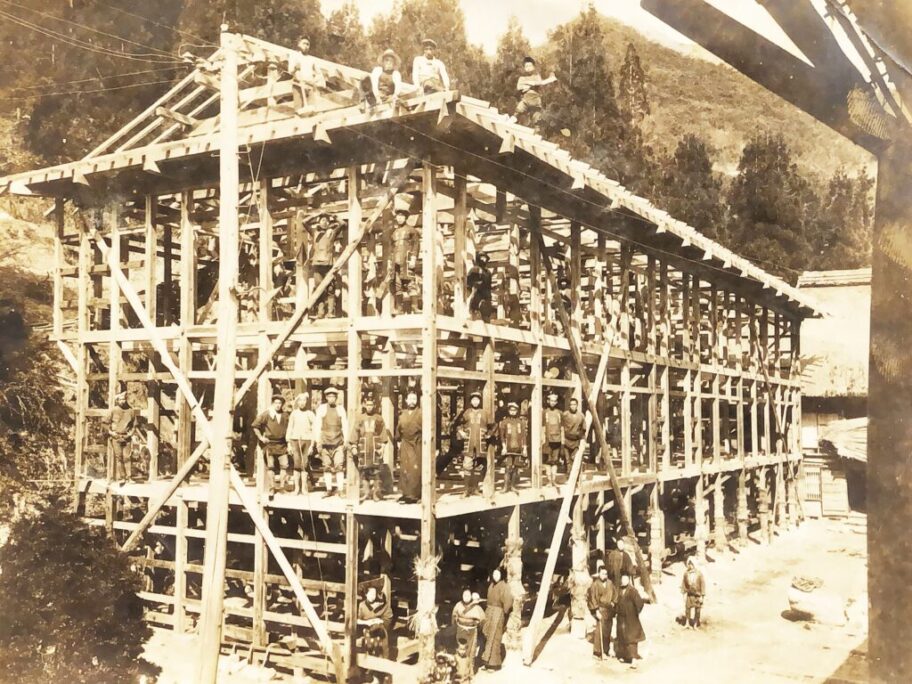

「大正棟のぬくもり」— 地域と自然の循環が息づく建築

大正時代初期。 自在館の裏山に広がる森から木々を切り出し、自ら製材を施し、丁寧に建てられたのが「大正棟」です。当時は、遠方から建材を調達するのではなく、地域の資源を最大限に活かすという“地産地消”の考え方がごく自然なものでした。

※すべて宿の裏山の木材。人の手で切り出し、加工し、丁寧に組み上げていった

魚沼の厳しい冬を越え、春には芽吹きを迎える木々。 自然の営みに寄り添うように育った木を、地元の職人が見極め、手を加えることで、建物はこの土地と調和する空間として形づくられました。 そうして生まれた大正棟には、自然の恵みと人の技術が静かに息づいています。

この建築のあり方は、現代において重要視される“循環型社会”の理念とも深く通じるものです。 遠方から資材を運ぶことなく、地域に根差した資源を用いて永く使える建物を築くこと。 余計な環境負荷をかけず、自然と共生する住まいとして、100年を超えてなお、木のぬくもりと風合いが損なわれることはありません。

足元に響く床板の音。 それは、かつて裏山で風に揺れていた木々が、今もここで生きていることをそっと教えてくれるようです。 大正棟で過ごすひとときは、地域の自然と人の営みが織りなす記憶の中で、自らの感覚を静かに整える時間となるでしょう。